我覺得要談教育問題跟全球的狀況,看來看去還是Ken Robbinson這位教育家的觀點跟視野最能縱觀大局,只有他是真正能夠看到問題核心跟提供正確解決之道方向,我認為一個實際用身體力行去傳達著如何讓世界變得更好的人,他長年累積的智慧才真正經得起時間的考驗。

1.社會對才能與智力的定義,扼殺多數人天賦

我要說的是人力資源的危機,基本上我的看法跟過去幾天其他講者說的一樣,就是我們並沒有善用自己的才能,很多人終其一生都不太清楚自己潛在的才能,或不知道自己有沒有才能可言。

我碰過各式各樣的人,說自己不喜歡目前的工作,他們過著單調的生活,日復一日,他們在工作上得不到快樂,只是在忍受,而不是在享受,等待著週末來臨;但我也碰過一些人說自己熱愛現有的工作,對工作死心塌地,叫他們不要做,他們會一臉納悶,因為重點不是工作本身,而是天性如此,他們會說:「但這就是我啊」、「我才不會笨到放棄」、「因為這工作讓我找到真正的自己」,對大部份人來說,並非如此,我覺得正好相反,熱愛工作的人絕對是少數,我想有許多原因 可以用來解釋這件事:一大原因出在教育,因為教育可說是剝奪了許多人與生俱來的才能,而且人力資源跟天然資源一樣,往往「深藏不露」,我們必須去挖掘,不是光看表面就會發現。

我現在在寫一本書叫“頓悟”,書中訪問許多人才,他們是如何發現自己的天賦,我對於那些人的故事很著迷,啟發我寫這本書的女子叫茱麗安琳,大部分的人可能沒聽過她,有些人知道她,她是個編舞家,她曾經編過「貓」與「歌劇魅影」,她很棒的,我過去曾擔任英國皇家芭蕾舞團的董事,我想你們應該看得出來。

有天我和茱莉安共進午餐,我問她是怎麼變成舞者的,她說了一個有趣的故事:她小時候在學校表現非常糟,三十年代時學校寫信給她父母,表示茱麗安可能有學習障礙,她無法端坐在椅子上總是動來動去的,現在應該是叫「注意力不足過動症」(ADHD),但那時是三十年代,還沒發明這種病,所以大家還沒法生這種病,誰要說自己有這種病都可以。

後來她去見一位專家,她在個大房間後面的椅子上,乖乖的坐了二十分鐘,讓醫生和她母親討論學校的問題,因為她會吵到別人,老是遲交作業-八歲小孩子嘛,最後這位醫生坐下來跟她說:「我從你母親那裡聽了很多關於你的問題,我需要私下跟他談談」,醫生說:「妳在這裡等一下,我們一會兒就回來」。

然後他們就離開了,但走出房門前,醫生把桌上的收音機打開,到了房外,醫生跟她的母親說,我們站在這裡觀察她,而他們一離開房間後,茱麗安說她就隨著收音機的音樂跳起舞來,兩位大人在外觀察了幾分鐘後,醫生轉向她母親說:「夫人,茱麗安沒有病,她是個舞者,帶她去上舞蹈學校」,所以她去學了舞蹈,茱麗安說:「我無法形容那美妙的感覺,我走近一個房間,裡面全是和我一樣,無法端坐在椅子上的人」,這些人都必須經過跳動來思考,經由跳動才能思考,他們跳芭蕾、跳踢踏、跳爵士、跳現代舞,她最後去應徵皇家芭蕾舞團的一個角色,她成為獨舞者,有個很傑出的職業舞者生涯,她最後離開皇家芭蕾舞團,成立了自己的舞蹈公司,認識了歌劇大師安德烈‧韋柏,她為史上最受歡迎的幾齣歌舞編舞,她帶給數以百萬的觀眾娛樂,她現在是百萬富翁,但換作另一個醫生,可能叫她吃藥,要她安靜下來。

2.滿足工業化需求的教育制度

當你來到美國,或是在世界各地旅行時,都對各科目有同樣階級的區分,不管你去哪裡都是這樣,你以為會有所不同

但真的沒差別,學術的頂端是數學和語言,而人文與藝術則是墊底的科目,全球普遍如此,幾乎所有的體系中,就連藝術類課程也存在階級之分,美術和音樂課程,永遠比戲劇和舞蹈課程更重要,地球上沒有一個學校,教各年級小孩跳舞像教數學一樣,為什麼會這樣呢?為何不呢?我認為數學和舞蹈同樣重要,數學很重要,但舞蹈也是,小朋友隨時可以跳起舞來,如果他們被允許他們就會跳舞,我們都有肢體,不是嗎?我有甚麼沒有的嗎?這一切背後的真相是,當小孩開始成長,我們的教育重心大量移到腰部以上,然後轉到腦部,然後轉到視覺。

我們將教育制度建構在學術能力上是有原因的,人類直到19世紀後,才開始公立教育的制度,為的是要滿足西方工業化的需求,所以教育制度的階級是以兩種概念來區分,第一,最實用的學科享有最高地位,所以學校”循循善誘”不讓你學你想學的東西,”因為那些你學了以後找不到工作”,不是嘛!別學音樂,因為你不會變成音樂家,別學美術,妳不會變成藝術家,這些沒有惡意的勸告大錯特錯。整個世界都會被工業革命所吞沒,第二,我們對智力的看法取決於學術能力的高低,因為大學院校以他們自己的經驗為藍本,來設計教育制度,你仔細去思考就會發現,全世界的公立教育,都只是為進入大學之門鋪路,而結果造成許多有天份、有創意的聰明學生自我否定,因為他們的專長不但不被重視,還可能因此受罰,我認為我們不應該在這樣繼續下去,根據聯合國文化組織的數據,接下來的三十年,全世界從大學畢業的人數,將超越人類有史以來的人口總數,許多因素造就了這項數字,其中包括科技進步、工作轉型,民主發展和人口爆炸,突然之間,文憑不值錢了,對吧!

另一個大問題就是「從眾」,我們的教育制度建立在速食文化上,主廚奧立佛前兩天有談到這點:外燴的品質保證分為兩種,一種是速食-東西都標準化;另一種是米其林等級的餐廳,東西都不是標準化,而是依各地需求客製化。我們的教育就是依循速食的模式,正不斷消耗我們的精神和活力,就像吃速食會弄壞身體一樣。我想我們得認清幾件事,首先,才能有千百種,資質因人而異。

3.懲罰犯錯

我的觀點是所有的孩子都是天賦異稟,但都被我們殘酷得浪費了,所以我想談談教育與創意,我的論點是-在我們的教育裡,創意應該與識字能力同等重要,我們應該給予兩者相同的重視。

孩子不怕犯錯,當然我不是說犯錯等於有創意,但我們知道,如果你沒有犯錯的準備,就永遠無法發揮獨創性,如果你都不準備犯錯,當他們長大成人時,絕大部分的孩子就會失去冒險的能力了,人們恐懼犯錯,順道一提,我們經營公司企業的方式就是懲罰錯誤,我們現在也以同樣的方式,經營國家的教育制度,告訴孩子犯錯是最糟的事,而結果是,我們教出沒有創意的人,畢卡索曾經說過,所有孩子都是天生的藝術家,問題是長大後如何保持?我堅信我們不是越老越有創意,我們是越老越沒創意,或是,我們的創造力被教育給扼殺了。

4.常識的宰制-線性思考

世界各國的教育體制目前都處於改革的階段,但光這樣是不夠的,改革是沒有用的,因為那只是改良舊有的制度

我們需要的不是緩慢的教改,是教育根本的革命。

教育一定要轉型,完完全全的改變,當前一大難題就是要徹底創新教育,創新是很困難的,因為創新所要做的事都相當的不容易,創新是要去挑戰我們固有的思維,那些我們視為理所當然的事,改革或是轉型的一大問題,是“常識的宰制”,就像一般人常會覺得做事不按規矩來是會失敗的。

我很喜歡「掙脫枷鎖」這概念,各位知道什麼意思嗎?我們被很多觀念的枷鎖綁住,覺得這些觀念理應如此,好像是天經地義、自然法則,我們有很多觀念之所以形成不是要符合當今態勢,而是為了因應過去的狀況,但我們仍然對這些觀念深信不疑,而我們必須要掙脫這些枷鎖。這事說來容易,但要釐清何謂理所當然的事,實在很難,正是因為理所當然,所以不會察覺。

就教育來說,我們也有許多枷鎖,給各位幾個例子:一個是「線性思維」,從起點開始,沿著既定的道路,只要一切都按部就班,就能穩穩當當過完後半輩子,TED請來的講者都用間接或直接的方式,分享新奇的故事,告訴我們生命並非直線,而是富有變化,生命掌握在自己手中,我們探索自己天賦的同時,天賦也引領我們找到自己的一片天,但我們一心相信「線性思維」的論述;還有相信教育的最高成就就是上大學,我覺得我們太執著上大學這件事,還要特定幾所好大學,

不是說不該上大學,而是不用每個人都上大學,也不用每個人都一畢業就上大學, 有些人可能想緩一緩,不想那麼急。

對我來說社會靠的是多元的才能,不是單一的能力,我們當前最大的難關,就是重塑我們對才能的看法,還有對智能的看法,「線性思維」是個大問題,我到洛杉磯的時候-也就是大概九年前,那時有個政策口號,出發點很好:「大學從幼稚園開始」,才怪!本來就不是,如果有時間我可以細講,但時間很趕,幼稚園從幼稚園開始才對,我有個朋友曾說「一個三歲的孩子不等於半個六歲的孩子」。

過去的基本價值著重在「生存」,但是看看我們現在的生活環境,我們已經比以前的人幸福非常多,我們其實很難會面臨到「生存困難」的問題了,可是當時的父母會把他們在那個環境下的觀念帶給下一代,於是這些觀念儘管不符合時宜,隨著不符合時宜的教育,這些觀念仍然離譜的被延續到今天,所謂“代溝”正是不同時代背景下不同觀念的人所產生的隔閡,之所以許多人無法把觀念“汰舊換新”,就是因為他們的大腦被老舊的「迷因」佔據了,這些老舊的迷因頑固的不想被取代。

其實知識的形成應該是“累進”的,在第五章第四節的創意散播法則,我們知道這個世界上有84%的人是身體感退化的龐大族群,這些人一輩子聽了很多的觀念,可是他們對這些觀念其實沒感覺,或是感覺很少,原因是聽了太多,不再有新鮮感導致停滯學習,他們對新知識是沒有學習熱誠的,可是一旦當他們成為父母時,卻會有另一種心態產生-因為教育別人跟表達(說)是一件讓人很“爽快”的事情,尤其對方還一無所知不會反抗爭論-所以他們遇到孩子時往往會一直說、一直說、一直說,但訴說本身是不含帶情緒的,就像是重複放送一卷舊的錄音帶,並不能激起強烈的情緒,這種方式導致接收的小孩子也感受不到什麼熱誠,於是像是被洗腦一樣,而感覺也逐漸被稀釋減少。

工業革命下的教育制度中與創意演化最背道而馳的就是快速的複製,觀念、迷因就是被快速的複製,這種只要結果不要過程的方式就和使用化學藥物是一樣的,並不會有深刻體驗的情緒和特殊意義,結果也跟使用化學藥物一樣會傷害我們的腦袋,許多過時的教育制度擅長讓人的身體感麻痺退化,於是,大多數人都是被許多錯誤的迷因操控,過著行屍走肉的生活而不自知,成日背誦著被灌輸的迷因,並且盡其可能的要把這些迷因帶給更多人。

5.脫節的「物理欽羨」心理

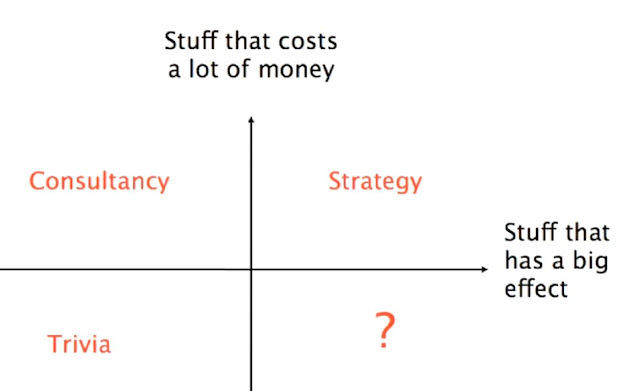

自我優越性往往使我們覺得重要的問題必須用看起來重大、而且通常很昂貴的 方式才能解決。其實不然,行為經濟學一再地表明,在人類的行為與行為的改變之間出現非常嚴重的比例失調。那些能夠真正改變我們行為和態度的事,實際上不需要花費很可觀的財力或是物力。但所有和機構有關的事物都使他們無法適應

這種不等比例的情況。於是,這就造成機構中,有權解決問題的人往往擁有鉅額的預算。一旦你有了鉅額預算,解決問題的眼光就會放在較昂貴的事情上。如今我們所缺乏的正是有著巨大權力,但身無分文的人。

當今世界發生的真正重要的問題,我們都能妥善解決。但細節問題,比如使用者介面,就處理得糟糕透頂。同時,人們往往陷入一種僵局,以致於更難以解決這些細節問題。因為能真正解決問題的人們往往位高權重,時常流於思考「策略性」的問題而非實際解決。

我最近遇到這樣一件事,我和銀行業的一些人談話。他們問「我們能夠以廣告競爭嗎?如何推廣網路銀行業務?」我回答:「相當容易。」比如「當人們登入到網路銀行中,是為了查看各種訊息,而最不願意看的訊息就是自己的結餘。」我有一些朋友,從來不用銀行的提款機,僅僅是因為不願看到自己的結餘顯示在螢幕上。誰願意讓自己得知壞消息呢?對,你當然不願意。我告訴他們:「如果將『顯示結餘』從自動顯示改為使用者自行選擇的話,你會發現,使用網路銀行的用戶將會增長一倍,而且登入頻率也會增加兩倍。」說實話,我們之間有多少人

會在提款前查看自己的結餘?更不用說以世界平均衡量,你們相當富裕。看吧,在場沒有一位會看的,或是說,即使會看也不敢讓別人知道。關於這個提議,有趣的是,執行的花費不會超過一千萬英鎊,實際上,開支非常少,不過五十英鎊左右。然而它至今從未實行。這就回到我所說的嚴重脫節的問題上,即,有權的人,只想做巨大、浪費錢的事。

然而,現在有一種策略上的迷思在企業界很普遍。如果多加思考就會發現,非常、非常重要的一點是這個策略迷思仍然普遍維持著。因為,董事會必須說服公司成員-任何共同成就-幾乎都得完全歸功於董事會的決策,這才能使薪資的巨大差異顯得更合理,而不會承認公司的成功有大多數,其實都在於別的方面,比如那些細微的策略運作。但,現在的實際情況是-試算表軟體的發明與此無關,許多事情和它絲毫沒有一點關聯-在企業界和政府部門中都承受一種類似「物理欽羨(physics

envy)的心理」,他們希望這個世界是有一分投注就有一分收穫的。如果世界是符合機械理論的,我們應該都會樂見於此,像是所有的事物都可以在試算表軟體上以數據形式清晰地顯示出來,而你在事物上所投入的時間,會完全回饋於你的收效上。大家都渴望這樣的世界。而實際上,我們也生活在一個以科學為基礎的世界;不幸的是,這種科學很可能更類似氣象學。在許多情況下,非常、非常微小的變動,就可以造成翻天覆地的變化。相反的,大範圍活動、大企業合併,到頭來不過是無關痛癢。但我們很難實際地承認世界就是如此不合邏輯。

我想說的是,許多事情都能變得更加容易,只要我們將此分成四個大類。這是「策略(Strategy)」方面,當然不否認每個策略都有實用的地方。要知道,畢竟有些事情確實需要耗資不斐,才有可觀的成果。我不否認這種可能。

然後我們來說一下,沒錯,「諮詢(Consultancy)」方面。

在我看來,埃森哲(管理諮詢公司)這樣草率地棄Tiger Woods不顧,是一件很不光彩的事。因為Tiger實際上遵循了埃森哲的服務模式。他建立一個很有趣的性服務外包服務,不再被單一的「供應商」壟斷,在多數情況下本地「採購」,

同時,在任何時候都有一到三個女生持續供應服務,使負載更加平衡。所以埃森哲為什麼突然不喜歡Tiger了?真是難以理解。

還有一類事情雖然花費不高,卻也沒什麼成效。人們稱之「瑣事(Trivia)」。但最後還有第四類事情。根本的問題是-我們沒有語詞來形容這類事情。我們不知道該如何稱呼它(?)。而且我們很少花費資金,來尋找這類事物。儘管它們微不足道,但卻可能帶來大的改變。如果確實起了作用,那麼它們取得的成功絕對會遠超當初所投入的人力、物力以及實行中造成的干擾。因此,首先我希望每一個看過這次演講的人都來參與一個競賽,就是為右下角第四項事項命名。

其次,我認為,這個世界需要有人來掌握這類事情。這就是為何我呼籲「細節總監」的設立。

6.太早被逼著決定志向

只顧眼前的原因可能來自不成熟的前額皮質,它能讓我們拉長時間有遠見,展望未來,這在青春期見不到,晚期才會出現。因此青少年多半是活在當下。青春期的大腦會經歷劇烈變化,多半發生在主要的控制中心前額皮質,但在其發育完全之前則是由杏仁核掌控,情緒很可能亂成一團。這兩區之間的聯繫有助於管理情緒,這個連結在青春期晚期才會變強。

-「人體解碼」

許多父母或教育者站在競爭力的角度上,誤解了「教育永遠不嫌早」這個道理,出發點是不希望孩子輸在起跑點,於是強迫孩子承受許多技能學習的負擔,將之視為比孩子童年更重要的使命,其實這著實違背大腦的學習原理,每個人天生都具有高學習能力的大腦等待著被開發,問題是,縱使每個人都有自己的天賦跟興趣,可是社會環境似乎讓人們偏好特定某些能力,貶低其他的天賦;許多父母並沒有持續學習,他們的觀念裡盡是過去工業革命時代存留至今的錯誤迷因,所以當他們在教育下一代時,總是不自知的用錯誤的方法教育新的一代,卻忽略環境已經大不相同,他們總是抱持著-希望自己的孩子將來能賺比較多錢,最好當醫生、老師、大老闆-以一種期望孩子的未來能夠平穩的角度,而常常忽視孩子的真正興趣,經常只是用經濟考量的單一視野而扭轉了孩子的志向。

多少人可以保有自己的初衷跟夢想呢?台灣的藝術家的成長過程中,不論是仍然不放棄的,或者是已經被現實逼迫就範而轉業的,若問這些人的藝術之路,你當問起他們的童年,他們大部分會說:父母不鼓勵念藝術,因為畫畫不能當飯吃;而當他們向別人表示自己興趣是“藝術”時,許多人接的下一句話總是:那將來要當老師教畫畫嗎?如果回答是:NO,那麼接下來的反應通常是:那你要靠什麼過生活?念純藝術的人,當他們畢業,面臨就業的現實問題時,最常跑的軌道就是轉入設計業,或是開工作室、畫室,雖然還沾得上藝術的邊,但那畢竟不是藝術創作者的心所嚮往的初衷,就現實看來,台灣的社會環境並沒有要培養藝術家,自然更沒有為藝術創作者開闢的發展領域,我們的世界是一個經濟掛帥的體系,甚少有藝術創作者會在他小時候拿著畫筆時被大肆鼓勵說:「孩子!你很棒!無論你將來要做什麼,你一定能夠盡情的發揮你的長才,我們會一直支持你」。如果一個孩子的志向是將來要當醫生,他的父母、老師、周遭所有的人都會相當欣慰的給予鼓勵跟認同,但是換做是喜歡藝術創作的孩子,卻總是會在成長過程不斷的面臨放棄興趣的各種阻礙,這些搭載著現實逼迫的惡性迷因,就好像電影「駭客任務」裡的電腦人一樣,盡其可能的要將每個人同化。